Exhibitions / di - 20 Novembre 2011

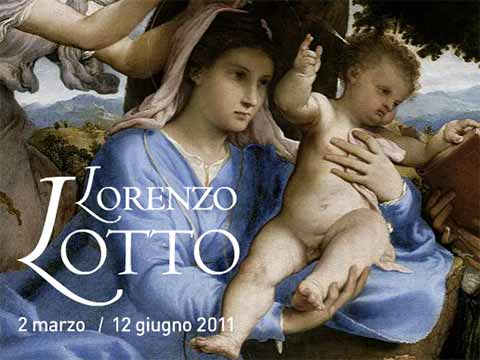

Omaggio a Lorenzo Lotto. I dipinti dell’Ermitage alle Gallerie dell’Accademia

Apre a Venezia il 24 novembre la mostra Omaggio a Lorenzo Lotto. I dipinti dell’Ermitage alle Gallerie dell’Accademia che nasce dall’eccezionale prestito concesso dal museo di San Pietroburgo alle gallerie…